| ВЫСТАВКА В ГАЛЕРЕЕ «ПОДВАЛ» |

Обычные люди, мужчины и женщина, в своих розовых и серых одеждах — но повешены, вздернуты — только что. Вдруг — отнята жизнь. Раздирающий душу ужас на лицах, а вокруг — плотная голубая гуашь небес.

— Боже мой, Костя, неужели ты выставишь это?

— Нет, в папочку сложу!

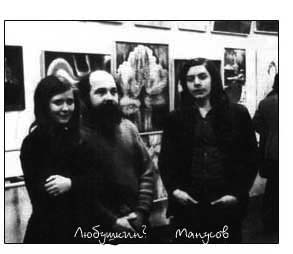

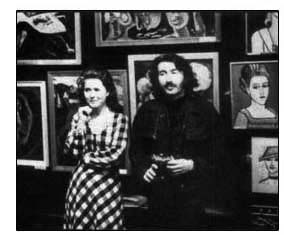

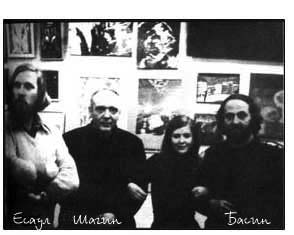

Константин Кузьминский со своей женой, своей правой рукой, незаменимой Эммой затеяли новую экспозицию: «Петербург — Барак». Для здешних петербуржцев праздник и возможность себя, свои работы показать. Не сразу только заметно, что несколько странное у выставки название.

Некоторые из приготовленных для нее вещей я и раньше видела в домашней развеске хозяина галереи. Кавалер и толстоногая жеманная девица в туфельках-копытах. Черные отрывистые силуэты быстро начертаны на темно-синем ветреном фоне Невы. Треугольник клетчатой белой юбки, клетки береговых камней — и корявый намек на Петропавловку в розовой рваной дали. Парный к этой аскетичной гуаши — зеленый сквер с шафранной дорожкой, встающей колом параллельно картинной плоскости. У чахлых саженцев — острые веточки, у гуляющих— ноги-костылики. Все это — А. Арефьев.

Сведенный к нескольким светло-ржавым и черным пятнам, схваченным петлей контура головы, — крепкий автопортрет Рихарда Васми, и его же — строения в Петропавловской крепости. Судя по пропорциям и ритму окон, они из классической эпохи, но такие унылые — наверно, бывшие тюрьмы или казармы — и такого лимонно-желтого цвета, как лунно-лимонные образы поэзии Роальда Мандельштама, друга, а точнее, члена группы этих художников.

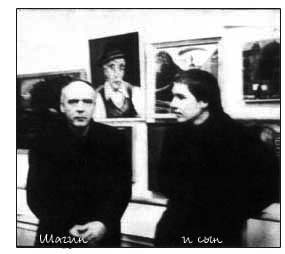

Кузьминский всегда говорит о них с каким-то особенным чувством. Он — из первооткрывателей всего настоящего, что было в искусстве и поэзии 40—50-х годов, о чем никто, практически, ничего не знал — и не знает. Он окрестил это настоящее антисталинским или «барачным» реализмом. Александр Арефьев же называл его «балансированием на канате над ямой с нечистотами». Искренность, вернее, неприкрашенность, ради которой ленинградские художники отвернулись невольно от классической красоты города. В те времена она казалась кощунством. В раннем пейзаже маслом Михаила Шемякина (когда он был дружен с Арефьевым, Васми и Шварцем) —косоглазые оконца скатываются с фасадов кривых лубочных домиков, все сместилось, и человечки, лодки, облака содрогаются в зловещих ритмах. Но Шемякин — моложе, акценты меняются: очевидно наслаждение самим живописным процессом, пластичным мазком; уж брезжит фисташковый, фосфоресцирующий колорит, повеяло ароматом театра, ретроспективы... Барачники же всегда суровы. Геральдический стиль выработался в графике Шаля Шварца. Его геометризм — как корсет, в который затянуты пухлые коротконогие тела, топчущие ленинградские тротуары. Они выпадают из дверей набитого трамвая, вылезают из своих бараков. Но это еще что в сравнении с «Пиром манекенов»! Композицию образует нерушимый костяк их «рук», верней, «ножей-рычагов», воодушевленно простертых в смертоносном бессмысленном тосте. «Безглазые лбы, безлобые лица». Сценка в одном из бараков», то бишь городских домов. Дома Петербурга, петербургские обманы — всего лишь боксы людского муравейника, а фасады приставлены, это только маски. Барачники развенчивают Петербург, породивший таких страшных обитателей.

— Когда мы были 14—16 -летними мальчишками, тяжелая послевоенная жизнь отвлекала внимание взрослых от нашего развития, и поэтому мы развивались сами по себе и от себя, а возраст наш позволял серьезно на нас не смотреть, и поэтому наше великое счастье в том, что когда внимание на нас было обращено, мы оказались уже сложившимися людьми, — сказал однажды Александр Арефьев.

Позднее — были какие-то косвенные впечатления от европейского искусства, скажем, от немецкого экспрессионизма, но основными импульсами творчества они заряжались в стихийных гетто художников и поэтов, затерянных в недрах коммунальных квартир.

В одной из таких «катакомб» на узкой улице Рубинштейна, в перспективе которой мельтешит Невский, в те годы творил Евгений Ротенберг. Он не мог быть в гуще жизни, не знал ее, ибо был очень болен. Но мне кажется, что просто сутью его характера была отрешенность от всего, кроме художества. Две его маленькие акварели — самое большое событие выставки. Пейзаж с мостиком, проступающим сквозь дождь шелковистых прозрачных клиньев, и «Гарем» с пышной женской фигурой, осененной то ли пальмами, то ли богатейшим- оперением-опахалом. Перышки-мазки колеблются, трепещат, шуршат. Они словно непрерывно рождаются из глубины картины из ее эпицентра — и живопись дышит, растет ее разноцветная масса. Но ни одного случайного мазка, каждому предшествовал священный ритуал. Вначале с кисточкой художник топтался на месте, приглядывался, подходил, верней, подбегал и даже подскакивал, затем на два шага отступал, примеривался, склонял голову влево и вправо, наконец, набрав духу, бросался вперед и —отдергивал руку... Как и барачники, Ротенберг был по натуре вовсе не камерный. Нищета сопутствовала тогдашнему искусству, отсюда и маленький формат картин — из-за хронической недостачи необходимых материалов. Зато каждая работа — как драгоценный айсберг. И хотя налет сумрачного филоновского фиолета и общей вибрации ощущаешь сразу (недолгое время Ротенберг провел в мастерской-школе Филонова), работы его отмечены радостным и легким дыханием. В этом смысле он был мечтателем — в ту эпоху, когда и искусства-то, казалось, быть не могло.

В монотипиях Левитина — тоже, можно сказать, город бараков, но он пустынен — и возникает туманный мираж, в котором дрожат нетленные контуры, словно увиденные сквозь капли дождя на стекле. Самого художника, живущего в Ленинграде, я воображаю очень похожим на переутонченного героя петербургской литературы, он сливается с городом в каком-то болезненном любовании. Город этот столь многолик, что когда художники пытаются его постичь — им не до людей. Последние заслоняют своим присутствием призрачную эфемерную красоту. Роальд Мандельштам писал: Проходит вечер, ночь

пройдет — Придут туманы, Любая рана заживет, Любые раны. Зачем о будущем жалеть, Бранить минувших? Быть может, лучше просто петь, Быть может, лучше? |

Михаил Раковский — еще один истинный петербургский художник, хотя и говорит, что Петербурга нет: он абстракция, идея архитектуры, ибо даже цвет неба гораздо активнее, плотнее, чем белесые тона тоненькой штукатурки фасадов. Фасады же — архитектурные фантазии, декорации, воплощенные превосходными штукатурами, которые водились в прежние времена. Легкая техника торцовки, будь то прикосновение торца кисти к холсту или мелка к бумаге, отвечает подобному восприятию. Но сизый снежный двор с золотым соком света за окнами, Мойка зимняя или весеннее дерево над ней, трубы в тумане гулкого переулка — эти камерные, северные по колориту вещи проникнуты таким острым петербургским настроением... Художник не мудрствует особо над композицией: она фронтальна или одна-две кулисы и светящаяся перспектива, за которой ощущаешь продолжение величавых пространств. Откуда же берется поэзия — объяснить, как всегда, трудно. Я верю, вернее, знаю, что, как античная страна, где каждым деревом, долиной, ручьем правили могущественные существа, — так и старый Петербург, его дома, улицы, перекрестки населены бесчисленными духами мест. А художники — они лишь посредники...

Яркие акварели с Зимней канавкой — работы Людмилы Гайворонской. Красочный воздух словно выплескивается из узкого пространства вдоль строгих прекрасных зданий. Непривычная повышенная живописность легко объясняется тем, что художница — москвичка, и другое, московское видение наделило эти места новой, свежей романтикой.

Однако сами ленинградцы до сих пор, как мне кажется, изображение парадного Петербурга почитают непозволительной роскошью. Пепельный натюрморт Владимира Некрасова написан тяжкими клочкастыми мазками в сумерках холодного подвала. Это уже «барачный» стиль нашего времени. Мрачно, исподлобья поглядывает художник на нелепый водопроводный вентиль, на безнадежную расстановку на столе: рюмку, лампочку, тарелку с объедками. Лишь окно наверху — как картина в картине: хоть там и пасмурный зимний день, голое дерево и скучный прохожий - но это петербургский, значит, полный смутной поэзии двор.

Другая вариация на обыденную тему звучит в миниатюрном тондо Алексея Красновского: взгляд из темной захламленной подворотни на сияющий Петропавловский шпиль. Все построено на игре контрастов. Тонкая кисть так прорисовывает спинку старой железной кровати и створки ворот, что они напоминают узорные решетки рек и садов. В круглое ясное обрамление на старинный лад заключена рухлядь, которая служит пропилеями, торжественным преддверьем к светозарному пространству Невы. Но река недосягаемо прекрасна, она лишь эстетическая категория. Ни художнику, ни нам никогда не наскучит созерцать, как веши преображаются, приобретают новый смысл в контексте Петербурга, его неверных светов и бесконечных симфонических перемен атмосферы.

Со своей высоты на выставку взирают портреты Петра. Глазастый, рельефный Петр Константина Бокова пожаловал в Нью-Йорк — почему бы и нет? Поощряя иронический абсурд, он браво смотрится в радужных бликах неона на фоне черных сабвейных шрифтов и зеленой «Севен-ап».

Шемякинский же царь — большой, серебристо-серый, может, из пены невской сделанный, а может, тончайшие старинные кружева распустил — эдакое третье рококо получилось, только злое слегка, и Петр гневно глазами посверкивает из-за извечной дымки своего Петербурга.

Завершим наш обзор «Флорой» Сергея Блюмина. Перебинтованный белым холстом подрамник с несколькими меловыми наростами. И хотя мы провидим в них горько грезящую богиню цветов и аллею Летнего сада - это почти абстракция. Однако реалистические картины не вызывают такого наслоения ассоциаций. Фарфоровый лунный город, пустынные асфальты в белом отсвете весенних ночей, одиночество лепных дворцов, в которых было холодно даже в старину. Но верней - другое толкование. Эта белая метафизическая страна и есть сам Петербург. Мы же знаем лишь его грубую земную тень. Здесь белые портики, наличники окон и белые ночи слиты вместе, и нет досадных просветов в жизнь. Только три статуи из Летнего сада слишком выдаются, белизна их теплее, чем фон, почти золотиста. Поэтому, наверно, в земной своей ипостаси они такие донельзя плотские и уродливые, словно не мраморные, а живые. Да еще бежевый кленовый листок вырезан — как античная гемма, он летит, ему не слиться с белой стихией — и потому в земной жизни бушуют в Летнем саду сказочные листопады. Очертанию листка вторит бурая мешковина, она обрамляет, драпирует картину-рельеф. Быть может, тяжелые портьеры в глубине «бледного как страдание» окна какого-нибудь угрюмого дома — лишь отражение нашего образа. Во всяком случае, даже самым смелым и утонченным не уйти, не оторваться от властных чар «вымышленного» города. Все его поэты так или иначе возвращаются на круги своя. |  | |